№1/3, 2010 - 24 января 1776 родился Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, немецкий писатель, композитор (псевдоним Иоганн Крейслер) и художник романтического направления.

Мина Полянская

«Берлинский рассказчик»

Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому

Как бы мне хотелось пробиться

сквозь строй перевёртышей, сквозь

толпы людей-автоматов, которые

осаждают меня банальными

пошлостями, - пробиться, хотя бы силой.

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Часть первая

Квартира Гофмана - приют «Серапионовых братьев»

Этот странный, удивительный судебный советник знаком нам с детства по «страшным» сказкам, напоминающим видения Брейгеля – «Песочный человек», «Щелкунчик и мышиный король», «Золотой горшок» и «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», он же - художник и композитор, автор известной оперы «Ундина» (свое третье имя Вильгельм писатель в 1809 заменил на Амадей в честь Амадея Моцарта, музыка которого при Гофмане только становилась классикой), и он же в последние три года жизни - член комиссии короля Фридриха Вильгельма Третьего по расследованию антигосударственных преступлений, где, по его словам, ему приходилось «весело крутиться вместе с ведущим колесом государства».

В берлинских новеллах Гофман создал особый городской колорит, точно соблюдал городскую топографию, называл Берлин «добрым и славным» и зачастую не менял названий улиц, церквей, лавок и даже пивных. Эти топонимы создали особый стиль города и его поэтику. Послевоенный Берлин Гофмана как будто бы дышит покоем. «Сегодняшний бюргерский день, конечно, имеет действие над Гофманом, повсюду сквозит очень тонкая романтическая усмешка, исподволь заставляющая нас изменить иерархию описанных вещей...», - писал Берковский, считавший Гофмана одним из первых писателей-урбанистов. Искусство у Гофмана, по мнению Берковского, существует не только в искусствах, «... оно сидит во всём современном жизнеустройстве, в городском пейзаже, в быту и в обиходе современников. В этом отношении Гофман - предшественник всех, кого можно бы именовать великими урбанистами: и Бальзака, и Гоголя, и Виктора Гюго, и Диккенса, и Эдгара По, и Бодлера». Бальзак назвал Гофмана «conteur berlinois» (берлинским рассказчиком).

Художественное пространство новелл «берлинского рассказчика» изменчиво - от тесной почтовой кареты, на короткое время сблизившей героев, до панорамы «славного» города, от филистерского клуба до мрачных сводов католического храма. За кулисами домов и улиц, за благообразным, покойным, домашне-идиллическим бытом почти в стиле Бидермейера действуют космические всемирно творящие силы. Это вечно неспокойная «своезаконная» мировая жизнь неожиданно бунтует, врывается на городские улицы, как бы заявляя протест «лимитированной» жизни людей.

Как это свойственно романтике времён Гофмана, будничной атмосфере должно противостоять нечто - земля обетованная художников, музыкантов и поэтов и, конечно же, тёмные силы. У официального Берлина есть изнанка – ночной Берлин, тёмный и непредсказуемый. Так в творчестве Гофмана начинает звучать восходящая к философии Шеллинга центральная романтическая тема противопоставления структуры и хаоса, тема дуализма бытия, так верно выраженная Тютчевым в стихотворении «День и ночь»:

На мир таинственных духов

Над этой бездной безымянной,

Покров наброшен златотканый

Высокой волею богов

………………………..

И бездна нам обнажена

С своими страхами и мглами…

-

Гофман родился в Кёнигсберге в 1776 году в традиционной бюргерской семье, где считали не без основания, что хлеб зарабатывают государственной службой, а не служением искусству. Учился он там же, в университете (с 1792 по 1796 год), на юридическом факультете, откуда и происходили будущие чиновники Германии. По окончании университета начались его скитания по службам: Глогау, Познань, Плоцк, Варшава (в Варшаве сочинил первую оперу на текст Клеменса Брентано «Веселые музыканты»). Эпоха наполеоновских войн коснулась Гофмана самым непосредственным образом. В 1806 году после разгрома Пруссии он оказался без службы и доходов и волею судьбы стал свободным художником, обречённым на бродяжничество и бедность. С 1808 года по 1813 год он жил в Бамберге с женой Михалиной (Гофман женился в Познани в 1802 году на польке Марине Текле Михалине Тшциньской). Он был и композитором местного театра, и постановщиком, писал декорации. Чрезвычайно важно, отмечал Берковский, что в Бамберге Гофман стал человеком театра. Здесь сложились его театральные убеждения, в которых предугадал принципы Станиславского и Мейерхольда. Из-за постоянного отсутствия средств приходилось давать уроки. Гофман влюбился в свою ученицу Юлию Марк, которая училась у него пению. Историю трагической любви к Юлии он рассказал в «Новейших похождениях двух собак», в «Коте Муре» и многих других произведениях.

За восемь лет до смерти, в 1814 году, писатель приехал в Берлин, где возобновил свою судебную карьеру. Гофман умер в Берлине в возрасте сорока шести лет. Точный диагноз, согласно воспоминаниям современников, назвать трудно. Известно, что у писателя был полный паралич, он в последние свои дни не мог даже пошевелить рукой и на смертном одре продиктовал с трудом последние указания. Несмотря на обилие издателей и гонораров, писатель умер в бедности. Как полагал его друг и первый биограф Юлиус-Эдуард Хитциг, к бедности (так же, как и к болезни) привели излишние возлияния в питейном заведении.

Однако было еще одно серьёзное обстоятельство, подорвавшее и здоровье писателя, и финансовое положение.

В 1819 году Гофман был назначен членом следственной комиссии по «демагогам» - так называлось национально-патриотическое движение, возникшее ещё в период освободительных войн против Наполеона. Несмотря на то, что Гофман не был сторонником подобных движений, он соблюдал объективность и требовал от остальных следования закону, проявив мужественность и гражданственность. Его борьба с шефом полиции Карлом Альбертом фон Камптцем отразилась в одном из эпизодов «Повелителя блох». В повести Гофмана – это Кнаррпати, шаржированный и легко узнаваемый Камптц, идущий на подлые ухищрения, чтобы обвинить героя в несовершённом преступлении.

Гофман для повести использовал подлинные документы, составленные властями в период преследования «демагогов». Более того, он цитировал заметки, сделанные фон Камптцем на полях бумаг, конфискованных у студента Густава Авериуса, взятого под стражу. Подобное использование документов полиции в художественном творчестве - воистину беспримерный поступок не только в немецкой, но и в мировой литературе. Выходит, что Гофман, будучи образцовым чиновником, отличавшимся точностью и пунктуальностью, нарушил инструкции ради литературы. По распоряжению правительства отпечатанные листы книги были конфискованы, крамольные страницы вырезаны1 , а против автора - судебного советника было возбуждено судебное преследование. Тяжело больной, не встававший уже с постели «адвокат демагогов», как назвал Гофмана Фридрих-Вильгельм III, был подвергнут допросу. Немецкий романтик был обвинён в трёх тяжких преступлениях: оскорбление величества, разглашение государственной тайны, а также как «не соответствующий обязанностям и достойный разжалования». На следующий после допроса день Гофман продиктовал оправдательную речь – уникальный человеческий и художественный документ. В этой речи писатель, пытаясь «преуменьшить» реальное и жизненное значение художественного образа Кнаррпати, ссылался на поэтический метод Жана Поля, Смоллетта, Лихтенберга и других крупных писателей-сатириков. Таким образом, юрист Гофман выступил в одном лице с писателем Гофманом, защищая в первую очередь права литературы.

От судебного процесса и наказания его избавила смерть. Он умер 25 июня 1822 года и через три дня похоронен без церемоний и торжеств на Иерусалимском кладбище. Друзья Гофмана по эскизу Хитцига установили на его могиле скромный, но изысканный памятник с надписью, свидетельствующей о том, что в этом необыкновенном человеке вполне воплотилась мечта ранних немецких романтиков об универсальном художнике:

Э. Т. А. Гофман

Род. в Кёнигсберге в Пруссии 24 января 1776 года

умер в Берлине 25 июня 1822 года.

Советник апелляционного суда

отличился

как юрист

как поэт

как композитор

как художник

-

Первое место проживания Гофмана в Берлине, стало местом действия его произведения. В самом начале писатель на время поселился с женой Михалиной в гостинице «Золотой орёл», располагавшейся на Иерусалимской улице 36/37. Гостиницу и её хозяина Петера Матье он увековечил в новелле «Приключения в новогоднюю ночь». Один из её главных героев, продавший дьяволу собственное отражение в зеркале («Dег Кlеinе оhnе Sрiеgеlbild»), ночевал в этой гостинице. «Господин Матье - мой хороший знакомый, а у его привратника чуткий сон. Когда я позвонил у гостиницы «Золотой орёл», он сразу мне отпер».

Привратник провёл автора в одну из комнат, зажёг свечи и пожелал ему приятного сна. «Красивое большое зеркало в комнате было занавешено», - заметил автор. Персонажа, занавешивавшего зеркало из-за отсутствия у него отражения, прозвали в новелле Гофмана господином Суворовым в честь русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, который, согласно преданию, по причине маленького роста не любил своего отражения в зеркале, и в его присутствии повсюду занавешивались зеркала. Эта деталь у Гофмана для русского читателя в особенности интересна. Судя по всему, Суворов, командующий русскими войсками для подавления Польского восстания в 1794 году и затем в 1799 году последовавший в Италию (что сопровождалось взятием городов - Милана, Турина, Мантуи и др.), был и во времена Гофмана популярной личностью в Европе.

1 июля 1815 года Гофман поселился в квартире на Таубенштрассе 32 на Жандармском рынке2 . Дом пострадал во время войны и сохранился в перестроенном виде.

Над нарядным парадным фасадом в 1890 году была установлена мемориальная доска в память о выдающемся немецком писателе-романтике, а в 1997 году к 175-летию его смерти городским муниципалитетом установлена была вторая доска.

Дом и квартиру Гофман описал в своём последнем рассказе, сидя в инвалидной коляске у окна, откуда открывался прекрасный вид («Угловое окно двоюродного брата»): «Необходимо заметить, что мой двоюродный брат живёт довольно высоко в маленьких и низких комнатах... жильё моего двоюродного брата находится в красивейшей части столицы, а именно на большой площади, окружённой великолепными строениями, в центре которой красуется колоссальное, гениально задуманное здание театра. Он живёт в угловом доме и может из окна маленького своего кабинета одним взглядом окинуть всю панораму грандиозной площади». «Колоссальное, гениально задуманное здание», упоминаемое Гофманом, - это театр (Шпильхауз), построенный архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем, создателем более тридцати великолепных зданий, определивших облик столицы первой трети 19-го века.

Шинкель был ещё и прекрасным живописцем, графиком и театральным декоратором. Декорации его были настолько талантливы, что, как свидетельствует современник, «... вряд ли какой-нибудь другой театр Европы... мог бы сравниться в этом отношении с берлинским». По его рисункам были сделаны костюмы и декорации оперы «Ундина» Гофмана, премьера которой с небывалым успехом состоялась 3-его августа 1816 года. Гофмана вызывали на сцену, и он, растроганный, принимал овации берлинской публики. Следует отметить, что опера «Ундина» вошла в историю музыки как едва ли не первый опыт романтической оперы.

29 июля 1817 года во время 24-го представления «Ундины» в театре случился грандиозный пожар. Каково же было Гофману пережить зрелище пожара! Он наблюдал его из окон своей комнаты в пятнадцати шагах от происшествия. Тогда загорелась крыша его квартиры, сгорел театр, декорация и ноты «Ундины». Из воспоминаний современника Гофмана: «Больше всего огорчала утрата театральных костюмов и декораций... Две декорации к «Ундине» я никогда не забуду: бурная лесная река образует остров, на котором ночью впервые встречаются Ундина и Гульдбрандт под жалобные стоны рыбака, а ещё, сверкающий красками, прозрачный дворец на дне Средиземного моря, где наконец вновь соединилась с возлюбленным и супругом сохранившая верность морская царевна».

Однако Гофман, кажется, не потерял присутствия духа, он не покидал наблюдательного пункта у окна и, как писал современник, «зарево освещало его маленькое худое лицо». Затем он со свойственным ему юмором запечатлел в рисунке пожар и себя, высунувшимся из окна с ружьем, направленным на тучи, полагая, вероятно, что выстрел в тучи и был необходимым противопожарным действием.

Гофман поселился в квартире на Таубенштрассе уже автором «Фантазий в манере Калло», составляющих четыре тома. А здесь им были написаны «Житейские воззрения Кота Мурра», «Крейслериана» и большинство его сказок. Писатель сразу же включился в литературную жизнь Берлина и в одном из писем сообщал: «В первые два дня по приезде в Берлин я в самом деле был пьян от радости! Блистательный Фуке как раз прибыл из Ненхаузена, а кроме него я тут же познакомился (благодаря Хитцигу) с Тиком, Францем Горном и Шамиссо... предо мною открылась поистине поэтическая жизнь».

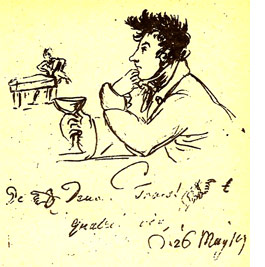

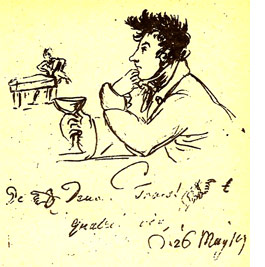

Вскоре Гофман сделался своего рода берлинской знаменитостью, он прославил погребок Люттера и Вегнера, находившийся рядом с домом, где встречался со своим другом знаменитым актером Людвигом Девриентом. Оба – рассказчик и актер - устраивали в погребке юмористические импровизации, собирая вокруг своего стола восхищённых берлинцев. Эдуард Хитциг рассказывал, что Гофман засиживался в «питейном заведении» до рассвета, по несколько часов, импровизируя, рассказывал блистательные истории, или набрасывал карандашом карикатуры. «Бывало, что тут же он делал наброски своим искусным пером, короче – беседуя с друзьями, он редко не преподносил им свежих и пикантных историй из нового своего мира... Приезжие, желавшие увидеть Гофмана, наверняка могли его застать в питейном доме, ведь образ его жизни был известен всему Берлину». Поводом для возникновения беседы обычно служил только что закончившийся спектакль, на котором Девриент сыграл Франца Мора или короля Лира, или опера и концерт. По свидетельству современника «маленький кабинет в погребке Люттера и Вегнера был во всем городе притчей во языцах, редко случались вечера, где не прозвучала бы острота, заслуживающая распространения, не родилась новая шутка»3 . Вскоре Гофман сделался своего рода берлинской знаменитостью, он прославил погребок Люттера и Вегнера, находившийся рядом с домом, где встречался со своим другом знаменитым актером Людвигом Девриентом. Оба – рассказчик и актер - устраивали в погребке юмористические импровизации, собирая вокруг своего стола восхищённых берлинцев. Эдуард Хитциг рассказывал, что Гофман засиживался в «питейном заведении» до рассвета, по несколько часов, импровизируя, рассказывал блистательные истории, или набрасывал карандашом карикатуры. «Бывало, что тут же он делал наброски своим искусным пером, короче – беседуя с друзьями, он редко не преподносил им свежих и пикантных историй из нового своего мира... Приезжие, желавшие увидеть Гофмана, наверняка могли его застать в питейном доме, ведь образ его жизни был известен всему Берлину». Поводом для возникновения беседы обычно служил только что закончившийся спектакль, на котором Девриент сыграл Франца Мора или короля Лира, или опера и концерт. По свидетельству современника «маленький кабинет в погребке Люттера и Вегнера был во всем городе притчей во языцах, редко случались вечера, где не прозвучала бы острота, заслуживающая распространения, не родилась новая шутка»3 .

«...Его читали широко, - писал Н. Берковский - он был тот немецкий романтик, который вышел, наконец, в большой мир, всех занимал и волновал». Впоследствии популярность писателя у читателей, как это ни звучит парадоксально, именно в Германии (и особенно в среде романтиков, считавших, что литература – достояние избранных) ставилась ему в вину. «Я сказал бы, - писал Берковский, - что в Германии порою Гофману не желали простить его достоинств: его артистического блеска, его остроумия и юмора, его великой грации, его способности широких контактов с читателями, живости и жизненности».

Рассказывали, что при всей видимой доступности познакомиться с ним было чрезвычайно трудно - дом был открыт только для узкого круга друзей. Посетителю объявляли, что хозяин либо болен, либо отсутствует. Клеменс Брентано нашёл выход из положения. Услышав в прихожей от слуги привычное «болен», Брентано просил передать Гофману, что сам доктор Даппертутто (герой новелл Гофмана, обладающий способностью войти в квартиру сквозь окна и закрытые двери) явился к нему собственной персоной. И Брентано был незамедлительно приглашён к «безумному капельмейстеру».

В квартире на Таубенштрассе собрался тесный круг друзей, ставший литературной легендой, поскольку это в большинстве своём и были будущие «Серапионовы братья», у которых именно в России, да ещё и Советской, оказались последователи.

(В 1921 году в Петрограде, следуя принципу берлинских «братьев», что означает верность своему искусству и таланту, возникло содружество писателей «Серапионовы братья», собиравшихся в Доме искусств на Мойке. В группу вошли Зощенко, Слонимский, Никитин, Лунц, Полонская, Груздев, Каверин. К ним затем присоединились Федин и Вс. Иванов. В 1946 году, когда уже давно содружества не было, Жданов подверг шельмованию бывшего «Серапиона» Михаила Зощенко4 , затем всю «группу», а заодно их идейного вдохновителя Гофмана. Имя Гофмана стало полузапретным. Лишь в начале 60-х годов произведения Гофмана начали в ограниченном количестве возвращаться к читателям).

В избранный круг друзей Гофмана вошли писатели - романтики Фридрих де ла Мотт Фуке, автор либретто «Ундины», новеллист и драматург Кристиан Якоб Саличе-Контесса, писатель Давид Фердинанд Кореф, а также близкий друг Гофмана, покровитель искусств Эдуард Хитциг, детям которого Гофман посвятил сказку «Щелкунчик и мышиный король» (детям Хитцига писатель оставил в сказке их собственные имена). Для создания знаменитого содружества «Серапионовы братья» литераторы собрались на Таубенштрассе впервые 14 ноября 1818 года, в день святого Серапиона. Большинство членов союза стали литературными героями собрания новелл Гофмана, цикла, состоящего из четырёх томов, с названием «Серапионовы братья»: Контесса - это Сильвестр, Хитциг - Оттмар, Кореф - Винцент.

Гофман прославился еще и как гостеприимный хозяин. Он артистично готовил изысканные блюда, а из его погреба регулярно извлекались редкостные вина, которые целыми ящиками доставляли ему благодарные издатели. Так, например, издатели братья Вильменсы, приславшие ему из Франкфурта на Майне благодарное письмо за новеллу «Девица Скюдери», «приложили» к нему ящик, где находилось пятьдесят бутылок рейнвейна.

Гофман был маленького роста, черноволосый, голубоглазый, одевался элегантно, но без претензий на изысканность, дорожил своими бакенбардами, которые отпускал до уголков рта. Став судебным советником, полюбил свой мундир, в котором «напоминал французского или итальянского генерала» (Хитциг).

-

Адельберт фон Шамиссо5 , только что вернувшийся из кругосветного путешествия, особенно любимый Гофманом автор, литературным персонажем не стал, однако, верный романтическому культу дружбы, Гофман в новелле «Приключения в новогоднюю ночь» весьма своеобразно принял «эстафету» у литературного соратника. Мы обнаруживаем героя повести Шамиссо «Приключение Петера Шлемиля», продавшего тень дьяволу, в таинственном погребке на Егерштрассе в компании с самим Гофманом (странствующим Энтузиастом). Адельберт фон Шамиссо5 , только что вернувшийся из кругосветного путешествия, особенно любимый Гофманом автор, литературным персонажем не стал, однако, верный романтическому культу дружбы, Гофман в новелле «Приключения в новогоднюю ночь» весьма своеобразно принял «эстафету» у литературного соратника. Мы обнаруживаем героя повести Шамиссо «Приключение Петера Шлемиля», продавшего тень дьяволу, в таинственном погребке на Егерштрассе в компании с самим Гофманом (странствующим Энтузиастом).

В новелле Гофмана портретное сходство Шлемиля и Шамиссо очевидно: «Лицо у него было очень своеобразное и привлекательное, он сразу же внушил мне симпатию, несмотря на угрюмый вид. Его густые чёрные волосы были причёсаны на пробор и мелкими кудрями обрамляли лицо, глядя на него, я невольно вспомнил мужские портреты кисти Рубенса. Незнакомец расстегнул ворот плаща, и я увидел, что на нём чёрная венгерка со шнурами, но более всего поразило меня то, что поверх сапог у него надеты нарядные домашние туфли».

Адельберт фон Шамиссо (так высечено и на могильном камне, что на Иерусалимском кладбище в пятнадцати шагах от могилы Гофмана) – французский аристократ, изгнанный Французской революцией, конфисковавшей у семьи Шамиссо имение и замок. Четырнадцатилетний Адельберт продавал на улицах Берлина цветы, о чём и доложено было королеве Марии-Луизе. Добрая королева - такова была её репутация - пригласила мальчика к себе в пажи, затем определила во Французскую гимназию, и там Адельберт обучился немецкому языку настолько хорошо, что впоследствии на языке страны изгнания написал повесть «Приключения Петера Шлемиля», ставшую вершиной немецкого романтизма. Однако сам Шамиссо так и не отыскал своего места среди живущих и под солнцем. Он считал себя изгоем, вечным странником, вечным эмигрантом. В эпоху Реставрации Шамиссо возвращены были замок и всё его состояние, но писатель не принял богатства, во Францию не вернулся и задолго до толстовского Левина раздал свою землю крестьянам.

Герой его повести Петер Шлемиль мечется в своих волшебных «семимильных» сапогах по земному пространству, не находя пристанища. Для того чтобы опуститься на землю и отдохнуть, допустим, у египетской пирамиды, он вынужден надевать на сапоги специальные домашние туфли. Надо сказать, что после трагической утраты тени, Шлемиль в Берлин никогда не «залетал», а, наоборот, с настойчивостью облетал его стороной. Желая хотя бы короткое время оставить Шлемиля в Берлине, Гофман совершил неповторимый литературный «поступок», ошарашивающий не менее, чем его поступок с использованием полицейских документов в «Повелителе блох»: он своей писательской волей приостановил полёт Шлемиля – увы, ненадолго, поскольку невозможно изменить литературный замысел Шамиссо, как невозможно изменить расположение звёзд на небе. Подобные деяния Гофмана, стирающие грань между жизнью и искусством, – и есть романтическая коллизия его жизни. Герой его повести Петер Шлемиль мечется в своих волшебных «семимильных» сапогах по земному пространству, не находя пристанища. Для того чтобы опуститься на землю и отдохнуть, допустим, у египетской пирамиды, он вынужден надевать на сапоги специальные домашние туфли. Надо сказать, что после трагической утраты тени, Шлемиль в Берлин никогда не «залетал», а, наоборот, с настойчивостью облетал его стороной. Желая хотя бы короткое время оставить Шлемиля в Берлине, Гофман совершил неповторимый литературный «поступок», ошарашивающий не менее, чем его поступок с использованием полицейских документов в «Повелителе блох»: он своей писательской волей приостановил полёт Шлемиля – увы, ненадолго, поскольку невозможно изменить литературный замысел Шамиссо, как невозможно изменить расположение звёзд на небе. Подобные деяния Гофмана, стирающие грань между жизнью и искусством, – и есть романтическая коллизия его жизни.

Несчастный Шлемиль, страдающий из-за отсутствия у него тени, после беседы с Гофманом в таинственном погребке на Егерштрассе, торопится покинуть его. Однако Гофман по всем характерным приметам догадался, что незнакомец – не кто иной, как Петер Шлемиль - и отчаянно пытается его задержать: «Он встал и двинулся к двери - напрямик, через всю комнату. Вокруг было светло... Он не отбрасывал тени! вне себя от радости я побежал за ним. «Шлемиль! Петер Шлемиль!» - в восторге звал я, но он уже сбросил с ног домашние туфли. Я видел только, как он перемахнул через высокий купол церкви, что на Жандармском рынке, и скрылся в ночной тьме».

-

Собратья литературного содружества «Серапионовы братья» выслушивали и обсуждали каждое произведение, написанное ими в этот период, и, вероятно, виртуозная берлинская новелла «Выбор невесты», впервые опубликованная в «Карманном календаре на 1819 год» (а затем – во втором томе «Серапионовых братьев»), была здесь также впервые прочитана Гофманом. Мы можем себе представить стол, освещённый свечами в больших бронзовых подсвечниках, за которыми расположились знаменитые мастера, и Гофмана, отложившего рукопись в ожидании суровой критики.

Совершим же и мы полное таинственных приключений путешествие по старому Берлину вслед за героями «Выбора невесты».

Часть вторая

По следам героев новеллы Гофмана «Выбор невесты»

По мнению Гофмана, ночью чаще просыпаются духи, «нетерпеливо рвущиеся из земных пут», и бродят по сонному Берлину. На улицах города с его заведенным порядком происходят фантастические события. Некие романтические силы, обращенные к благообразному миру города, становятся его «обвинительным актом», поскольку во всем, что свойственно жизни, обязано присутствовать искусство, которое, по Гофману, безусловно важнее, чем сама жизнь. Когда таинственные сумерки опускаются на город, тогда и случаются явления, воспаряющие над временем и пространством. Ибо существуют «ночные стороны» бытия «Nachtseiten der Natur», как говорили романтики.

Разумеется, не все в это верят. И в особенности люди «положительные и просвещённые, которым как честным бюргерам и дельцам, плевать на романтику и поэзию». Так, например, когда школьный товарищ главного героя новеллы «Выбор невесты» Тусмана коммерции советник Фосвинкель узнал, что произошло с почтенным Тусманом в эту памятную ночь, он даже и возмутился: «Ну, слыханное ли это дело, чтобы в нашем славном Берлине творилась такая чертовщина?» В самом деле, чертовщине не может быть места поскольку она вне закона и, следовательно, не может получить для своей деятельности разрешения властей. «Суеверие строжайше запрещено – разъяснил он, - чернокнижнику ни за что не выправить ремесленного свидетельства, на основании которого он мог бы заниматься чёрной магией». В новелле «Крошка Цахес» Гофман «советует», кому конкретно нужно сделать донос в случае появления потусторонних сил: «Об этом следует тотчас же донести полиции и таможенным приставам». Тем не менее, несмотря на инструкции и предписания, ночные духи, «нетерпеливо рвущиеся из земных пут», продолжали действовать по своим собственным законам, без труда обходя государственные.

В ту памятную ночь, по выражению Берковского, «космос и стихия указали на бюргера во всем его антикосмическом существе». Итак, 21-го сентября вечером правитель канцелярии Тусман, на редкость просвещённый чиновник, любитель старинных книг, сидел, как всегда, в своей кофейне, просматривая за кружкой добротного пива газеты и политические листки. Кофейня находилась на Александерплац, приобретавшая во времена Гофмана городской вид. Обязывало соседство: рядом расположился прогулочный бульвар столицы - нарядная Унтер ден Линден.

В середине 18-го века площадь служила рынком и местом продажи скота и называлась Оксенплатц (Бычья площадь). Прошли десятилетия, и на ней появились жилые строения, а также многочисленные питейные заведения. В 1805 году Берлин посетил русский император Александр I, союзник Пруссии в предстоящей долгой войне с Наполеоном, вследствие чего в 1806 году площадь была названа его именем. Во времена Гофмана Александерплац была ещё и местом военных учений и парадов - любимое зрелище прусских и русских императоров. Современник Гофмана шведский писатель - романтик Аттербум писал о Пруссии тех лет: «Всюду, где только возможно, наталкиваешься на парней в мундирах, выстроившихся под командованием этакого императора в миниатюре, который орет: «Раз! Два! Стой! Направо! Кругом».

Итак, просмотрев газеты, Тусман отправился пешком к себе домой на Шпандауэрштрассе кратчайшим путём - в сторону городской Ратуши, что на углу Шпандауэрштрассе и Ратхаузштрассе. Надо сказать, что во времена Гофмана Ратуша не имела ничего общего с той краснокирпичной нарядной Ратушей, которую мы видим сегодня.

Старая Ратуша6 с давних пор казалась берлинцам нереспектабельной и не соответствующей «прогрессу», масштабам развивающейся столицы. Вероятно, здание существовало с незапамятных времен. Оно неоднократно становилась жертвой пожаров (1380, 1484, 1581 годы), затем, в 15-м веке, было перестроено, однако через сто лет, когда понадобился ремонт здания, была отреставрирована всего лишь крыша. В новелле Гофмана мы обнаруживаем Ратушу спустя ещё триста лет, уже окончательно обветшавшей. О печальном состоянии Ратуши архитектор Шинкель писал 17-го октября 1814 года: «Берлинская Ратуша является одной из самых неприглядных и неудобных для использования среди столичных ратуш». Состояние Ратуши очень беспокоило бургомистра, но сумма, необходимая для реставрации (80 тысяч талеров), показалась ему непреодолимой. Таким образом, время действия новеллы Гофмана (предположительно - 1817 год) приходится как раз на очередную эпоху решения важной городской проблемы: реставрировать Ратушу или не реставрировать? Увы, бедная Ратуша так никогда и не была реставрирована. Гофман сообщил, что окна старой башни давным-давно покосились, а кроме того, в самом здании справа внизу, в подвале, находилась скобяная лавка купца Варнаца. Лавка купца Варнаца при муниципалитете – факт действительный, Гофманом не придуманный. Эта лавка – колоритная принадлежность берлинского городского пейзажа первой трети 19-го века. Старая Ратуша6 с давних пор казалась берлинцам нереспектабельной и не соответствующей «прогрессу», масштабам развивающейся столицы. Вероятно, здание существовало с незапамятных времен. Оно неоднократно становилась жертвой пожаров (1380, 1484, 1581 годы), затем, в 15-м веке, было перестроено, однако через сто лет, когда понадобился ремонт здания, была отреставрирована всего лишь крыша. В новелле Гофмана мы обнаруживаем Ратушу спустя ещё триста лет, уже окончательно обветшавшей. О печальном состоянии Ратуши архитектор Шинкель писал 17-го октября 1814 года: «Берлинская Ратуша является одной из самых неприглядных и неудобных для использования среди столичных ратуш». Состояние Ратуши очень беспокоило бургомистра, но сумма, необходимая для реставрации (80 тысяч талеров), показалась ему непреодолимой. Таким образом, время действия новеллы Гофмана (предположительно - 1817 год) приходится как раз на очередную эпоху решения важной городской проблемы: реставрировать Ратушу или не реставрировать? Увы, бедная Ратуша так никогда и не была реставрирована. Гофман сообщил, что окна старой башни давным-давно покосились, а кроме того, в самом здании справа внизу, в подвале, находилась скобяная лавка купца Варнаца. Лавка купца Варнаца при муниципалитете – факт действительный, Гофманом не придуманный. Эта лавка – колоритная принадлежность берлинского городского пейзажа первой трети 19-го века.

Именно здание Старой Ратуши, древнее строеньице, являющееся резиденцией бургомистра прусской столицы, выбрал Гофман местом действия для разыгравшейся романтической истории. Однако рассказчик зданием Ратуши не ограничился, он к декорации ещё добавил красок щедрой кистью. Там, куда направляется Тусман неторопливым шагом, возникают и «действуют» великолепные «объекты», замечательные архитектурные памятники Берлина: две старейшие раннеготические церкви города (они в нашей пьесе «обрамляют», обступают Ратушу с двух сторон). Одна из них - изысканная церковь святой Марии (Мариенкирхе), упоминаемая в письменных памятниках ещё в 1294 году. Мариенкирхе, что недалеко от Унтер ден Линден, сохранилась до наших дней, гармоничная, тихая и скромная напротив помпезного Дамского собора. Ближе к дому Тусмана, у самой реки Шпрее расположена церковь святого Николая (Николайкирхе), построенная в 1230 году - она также сохранилась до наших дней.

Стало быть, создаётся контраст, свойственный романтизму: с одной стороны, чиновник, строго соответствующий своей бюрократической ступени и табели о рангах, готовый у самой нечистой силы требовать, чтобы к нему обращались согласно чину и звания, с другой стороны, сказочная обстановка: наступившие сумерки, тишина, старая башня Ратуши и средневековые храмы. Вспомним декорацию, сотворенную Гоголем для фантасмагории «Невского проспекта» с необходимыми сумерками: «Но как только сумерки упадут на домы и улицы, и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, ... тогда ... настаёт то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый свет».

-

А берлинский будочник уже зажёг фонари у Старой Ратуши, когда в ночь под осеннее равноденствие правитель канцелярии Тусман возвращался домой на Шпандауэрштрассе из кофейни... «Во всех своих действиях правитель канцелярии соблюдал педантическую точность. У него вошло в привычку снимать сюртук и сапоги за то время, пока часы на колокольнях церквей Мариенкирхи и Николайкирхе били одиннадцать, чтобы с последним ударом успеть влезть в просторные туфли и натянуть на уши ночной колпак». Кажется, кроме великолепной обстановки и необычной даты (ночь на осеннее равноденствие, 22 сентября), немаловажной причиной тому, что не довелось в эту ночь герою новеллы «натянуть на уши ночной колпак», явилось типичное любопытство берлинского бюргера, каковым, несомненно, являлся этот персонаж. Раздался вдруг среди ночной тишины стук. Ну и что? Иди дальше. Тусман, как всякий уважающий себя берлинец, остановился, поскольку у Ратуши некто в тёмном плаще изо вех сил колотил в запертую дверь скобяной лавки.

Тусман принялся убеждать незнакомца в том, что ночью в Ратуше никого нет, кроме крыс и мышей. А незнакомец почему-то обратился к Тусману запросто по имени (но не по чину!) и напомнил ему, что сегодня ночь под осеннее равноденствие, и, стало быть, каждый в окне башни может в эту ночь увидеть свою будущую невесту. И вот что произошло дальше.

«С колокольни церкви Мариенкирхи прозвучал первый удар, в то же мгновение что-то зазвенело и зашуршало, и в окне башни появилась женская фигура. Когда свет от фонарей упал на её лицо, Тусман жалобно простонал: «Боже праведный, силы небесные, да что же это такое!» С последним ударом часового колокола, то есть в ту самую минуту, когда полагалось бы натягивать ночной колпак, видение исчезло.

Дело в том, что Тусман увидел ту, которую считал своей невестой. В новелле пока что еще не сообщается о том, что через 45 дней, 9-го декабря, в день святого Дионисия, ему должно было исполниться 48 лет, он был впервые влюблён в юную дочь школьного товарища Альбертину Фосвинкель (она об этом не догадывалась) и «подумывал к весеннему равноденствию обзавестись счастливой жёнушкой». Бедный правитель канцелярии не знал о существовании более юного соперника, художника Лезена, которому покровительствовали могущественные силы.

Представим читателю странного незнакомца, колотившего ночью в запертую дверь.

Волшебник Леонгард Турнхейзер из Турма, золотых дел мастер, родом из Базеля, явился в гофмановские времена из 16-го века, в 1580 году был оклеветан завистниками, исчез из Берлина неизвестно каким образом и куда, национальность - швейцарец.

А стучал он в дверь скобяной лавки, дабы привлечь внимание наивного Тусмана и вступить с ним в беседу. У незнакомца был странный жуткий взгляд, «сверкающий, словно из глубокой ночной тьмы». Одет он был в тёмный плащ и берет, согласно моде конца 16-го века. Он предложил Тусману посетить «новое питейное заведение на Александерплатц», и тот, словно зачарованный, послушно последовал за волшебником.

А в питейном заведении Тусмана ожидал ещё один сюрприз: за столиком сидел единственный гость, а перед ним - большой стакан рейнского, второй, стало быть, таинственный незнакомец, одетый тоже старомодно – «приблизительно так, как ходили в 1720 году». И тоже волшебник! Судя по всему, гофмановский Берлин начал пользоваться популярностью у сверхъестественных сил.

Представим второго волшебника:

Липпольд, чеканщик монет курфюрста Бранденбургского Иоахима II, обвинён завистниками в «подлом мошенничестве» в 1572 году. Казнён (сожжён) во время правления курфюрста Иоганна Георга на Новом рынке, специальном месте для казни, находившемся рядом, почти у самой церкви святой Марии, национальность - еврей, что нетрудно определить по длинной его бороде, свидетельствующей о том, что он остался «верным закону и старым обычаям».

Липпольд и в самом деле личность реально существовавшая. Монетный чеканщик действительно был обвинён в колдовстве и сожжён на том самом месте, где ещё до Второй мировой войны на месте бывшего Нового рынка возвышался памятник выдающемуся деятелю Реформации, герою «великой религиозной революции» Мартину Лютеру. (Ныне памятник находится в сквере у Мариенкирхе, рядом с бывшим Новым рынком).

Очевидно, что в новелле Гофмана в теме «национальность» соблюдается уже прочно сложившаяся литературная традиция: швейцарец - добрый волшебник (суров, но справедлив), однако еврей - волшебник злой: «Говорят, что он второй Агасфер... дьявол спас его от смерти, получив за это его бессмертную душу».

Между тем, золотых дел мастер Леонгард, потчуя Тусмана «самым что ни на есть старым французским вином», произнёс ностальгический монолог о добрых старых временах: «Да, нынче уже не те времена, и чудеса в Старой башне, свидетелем которых вы были сегодня; наследие той поры.… В ту пору в Ратуше часто справлялись весёлые свадьбы... А те свадьбы не чета нынешним. Да, тогда счастливые невесты частенько выглядывали из окон, и нельзя не назвать приятным фантомом воздушное видение, которое из далекого прошлого вещает о том, чему суждено свершиться в наши дни. Вообще должен сказать, что в ту пору наш Берлин был куда веселей и оживленней, а теперь всё делается по одному образцу, и среди такой скуки люди находят удовольствие даже в том, что скучают. Тогда задавались пиры, такие пиры, что теперь и не снятся».

Еврей Липпольд, однако, не разделяет ностальгического восторга ювелира и прерывает его речь замечанием: «Смотрите, не забудьте самые пышные празднества, которыми радовали берлинцев в те лучшие времена, что вы так превозносите. Тогда на площади Нового рынка дымились костры, и лилась кровь ни в чём неповинных жертв, которые под ужаснейшей пыткой признавались во всём, что только могли изобрести глупость и изуверство».

Но наш герой Тусман, которого мы сегодня могли бы назвать даже интеллигентом, несмотря на его принадлежность к чиновничьей иерархии (пожалуй, это чисто немецкое явление: чиновник-книголюб) человеком, исповедующем гуманность, верящим в то, что позорные страницы немецкой истории не повторятся, пытается примирить спорщиков: «Вы, милостивый государь, вероятно, разумеете постыдные процессы ведьм и колдунов, которые бывали в старину... Да, это, конечно, большое зло, но наш просвещённый век положил этому конец». Отметим, что оптимистическая речь Тусмана была произнесена спустя всего лишь двадцать лет после запрещения процессов над ведьмами в Европе: последней отменила их Познань в 1793 году.

Поистине шекспировская галерея образов открылась благосклонному читателю в ночь на осеннее равноденствие в «новом питейном заведении на Александерплатц». Тусман, этот «смирный, миролюбивый, скажем больше, робкий человек», неприспособленный к крепким напиткам и потому быстро опьяневший, долго не замечал, что находится в сомнительном обществе, куда он попал вовсе не случайно, а по заранее задуманному плану доброго волшебника, осудившего его в эту ночь на испытания из-за намерения жениться на девице Альбертине Фосвинкель.

Волшебник, впрочем, предупредил его: «Берегитесь, берегитесь, Тусман, вы сейчас имеете дело с мудрёными людьми... И в то же мгновение вместо золотых дел мастера на господина Тусмана глянула, скаля зубы, мерзкая лисья морда, и, охваченный беспредельным страхом, Тусман повалился на стул», а затем всё же сбежал из заведения под «такой громкий хохот таинственных незнакомцев, что кровь застыла в жилах».

-

О том, что довелось пережить, Тусман пытался рассказать наутро Фосвинкелю, но школьный друг не поверил фантасмагории и заключил, что из-за крепкого вина его Тусман уснул, и его посетили «сонные мечтания». Мог ли поверить прогрессивный горожанин в то, что его дочь в подвенечном платье в ярко освещённом зале Ратуши под звуки военного оркестра танцевала с молодым человеком неприличный вальс, что некто оторвал Тусману ноги, а потом вернул ему их обратно, что Тусман повстречал своего двойника, а будочник превратился в Леонгарда. Тусман умолял волшебника избавить его от кошмаров, но при этом не смог удержаться от морализаторства и социальной критики: «Вальс, безнравственный, непристойный танец, а сейчас я видел, как Альбертина Фосвинкель… вальсировала с молодым человеком».

Герой новеллы выразил бытовавшее в светских салонах и клубах мнение о новом бальном танце. Более того, даже пламенный Вертер у Гёте находил вальс слишком интимным танцем. А госпожа Жанлис с возмущением писала: «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который её прижимает к своей груди!» Вероятно, Леонгард хорошо относился к вальсу. Вот почему сам Тусман обречён, по воле волшебника, танцевать ужасный вальс. «Я волчком завертелся на месте и, словно подхваченный непреодолимой силой, принялся вальсировать взад и вперёд по Шпандауэрштрассе, обнимая вместо дамы противную метлу,... вокруг кишмя кишело правителями канцелярии Тусманами, и все они танцевали с мётлами... Когда я пришёл в себя, уже рассвело. Я открываю глаза, и что же? Сейчас ты обомлеешь, ты упадешь в обморок, мой верный школьный товарищ! - я сижу верхом на лошади великого курфюрста, прижавшись головой к его медной груди».

Упоминаемая Гофманом лошадь курфюрста – не что иное как конная статуя курфюрста Фридриха, названного Великим в честь победы над шведами в 1675 году, работы Андреаса Шлютера. При Гофмане статуя находилась (с 1703 года) на Курфюрстенбрюке, ныне Ратушный мост. Сейчас она находится во дворе замка Шарлоттенбург.

-

Тиргартен. Во времена Гофмана - самый большой внутригородской парк. В середине 16-го века он простирался вплоть до того места, где сейчас находится Домский собор. Здесь располагались охотничьи угодья бранденбургских курфюрстов, которые в 18-м веке были превращены в парк для городских жителей. При Гофмане это был пейзажный парк (настоящим произведением искусства он станет позже, в 1830-х годах, когда Петер Ленне превратит его в образец садово-паркового искусства).

Во времена Гофмана в парке можно было удобно расположиться в уединённом уголке или в ресторане, каковым, например, был «Придворный охотник».

Молодой художник Эдмунд Лезен любил Тиргартен и нередко писал там с натуры пейзажи. Однажды к нему подошел золотых дел мастер Леонгард и залюбовался пейзажем на его полотне. Завязалась беседа о живописи и её назначении. Леонгард оказался большим знатоком искусства и выказал много вкуса по части рисунка и композиции и даже замысла картины. Выяснилось, что волшебник знает Эдмунда с детства. И Эдмунд вспомнил волшебника, а также слухи, которые о нём распространялись.

Быть может, он сам Агасфер? Леонгард уклончиво ответил: «А почему не Гаммельнский крысолов, не Старик Везде-Нигде или Петерменхен - дух домашнего очага?» Оказалось, что ювелир когда-то предсказал Эдмунду будущее либо великого художника, либо великого глупца. Леонгард считал, что Эдмунд в своём творчестве склонен к излишней модной эксцентричности. Он ещё, кроме того, полагал, что ранняя женитьба может помешать его искусству.

Ювелиру было известно, что Эдмунд ещё в прошлом году на выставке влюбился в Альбертину Фосвинкель. Девушка задержалась тогда перед одним из его полотен и превозносила его творца. Вскоре Эдмунд увидел Альбертину со своим отцом в Тиргартене, в «Придворном охотнике». Беседуя с Леонгардом в Тиргартене, Лезен узнал от него о существовании соперника Тусмана - и попросил своего покровителя-волшебника «убрать» его с дороги.

Эта просьба и послужила причиной невероятных злоключений правителя канцелярии. Лезен затем был приглашён в дом Фосвинкеля писать портреты самого хозяина и его дочери. Во время одного из таких сеансов живописи Тусман застал свою невесту в объятиях художника. Этот художник ещё и обмакнул свою кисть в зелёную краску «и мазнул его три-четыре раза по лицу».

Затравленного, измученного, выкрашенного несмываемой краской, мы застаем Тусмана в уединенном уголке Тиргартена под высоким деревом. И чем темнее становилось в глуши парка, тем сильнее наш чиновник сознавал поразившую его беду. Ему вдруг пришла в голову пагубная мысль прыгнуть в лягушачий зелёный пруд и утопить себя вместе со своими любимыми книгами «Политическое обхождение», «Придворный и государственный справочник», а также гуфландское «Искусство продления жизни». Однако волшебник Леонгард не дал ему погибнуть. Более того, ослепительно белым платком он стёр зелень с его лица.

-

Чем же завершилась фантастическая берлинская история? Вспомним - в самом начале новеллы - многообещающий показ невесты в башне Ратуши и соответственно нас, читателей, нетерпеливо ожидающих свадьбы.

Свадьбы не будет!

Добрый волшебник Леонгард устраивает «выбор невесты», аналогичный шекспировскому в «Венецианском купце». Но, в отличие от Шекспира, Гофман оставляет невесту без жениха. Вернее, женихом Лезен стал. Он великолепно справился с задачей выбора невесты, сумел угадать нужный, из слоновой кости ларчик с надписью: «Избрав меня, осуществишь свои блаженные мечты». В ларчике художник нашел миниатюру с портретом Альбертины, а также «стишок»:

Ты обрёл бесценный клад,

Отыскав любимой взгляд.

Прошлых дней былой уклад

Не воротится назад.

Поцелуи возместят

Снов бесплодных длинный ряд.

После чего совершилось, наконец, столь богатое приключениями и перепитиями сватовство.

Однако затем произошло невообразимое: после всего этого добрый волшебник Леонгард отправил художника на родину искусств - в Рим, где он, как мы полагаем, здравствует вечным женихом и поныне.

Почему же так сурова новелла, не устроившая свадьбы невесты и жениха? Что касается жениха, то мы о нем ничего не знаем, и возможно, он и в самом деле счастлив в своем служении искусству, как это случается с подлинными художниками. Тем более, что в новелле сделан намёк: у Эдмунда Лезена был прототип - известный художник Вильгельм Хензель, широко выставлявшийся в Берлине в 10-х годах.

Но невеста была покинута. Вполне возможно, что девушка пострадала из-за своей заурядности, на которую она, кстати, имела право. Однако эпоха романтизма (и романтической литературы в особенности!) не терпит заурядности в своих героинях. По мнению Гофмана свет в те годы уже допускал оригинальность женского характера не только для парижанок (вспомним бальзаковских женщин), но и для жительниц Берлина. Перечислением необходимого филистерского набора для берлинской невесты писатель уничтожил свою героиню как личность: «Всякому, кто знаком с девицей Альбертиной Фосвинкель, известно, что она ... воплощение юности очарования и грации, кроме того, как это свойственно берлинским барышням, одевается... по последней моде, берёт уроки музыки у господина Лауска, вслед за прима-балериной проделывает грациознейшие пируэты, послала на художественную выставку искусно вышитый тюльпан, окружённый незабудками и фиалками, иногда, особенно за чайным столом, проявляет склонность к чувствительности. Всякому также известно, что она аккуратно переписывает в альбом, в тисненом золотом сафьяновом переплёте, красивым бисерным почерком стихи и изречения».

«Здесь нечто весьма индивидуальное утонуло в стандарте», - отметил Берковский.

Благодаря милому мещанскому набору, свидетельствовавшему о стандартности героини, юная Альбертина не досталась художнику, так же, как Ольга Ларина в «Евгении Онегине» - поэту. Вспомним, что и пушкинские интеллектуальные барышни записывали в альбом:

Конечно, вы не раз видали

Уездной барышни альбом,

Что все подружки измарали

С конца, сначала и кругом <...>

Тут непременно вы найдете

Два сердца, факел и цветки;

Тут верно клятвы вы прочтете

В любви до гробовой доски,

Какой-нибудь пиит армейский

Тут подмахнул стишок злодейский,

В такой альбом, мои друзья,

Признаться, рад писать и я ...

А в пушкинском «Романе в письмах» мы находим «поправку», свидетельствующие о высоком уровне владелиц альбомов. Героиня (Лиза) рассуждает об уездных барышнях: «Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что В(яземский) и П(ушкин) так любят уездных барышень. Они их истинная публика». Барышни, оказывается, истинные читателя Вяземского и Пушкина. Согласись, благосклонный читатель, что берлинская невеста Гофмана уступает многим другим современницам, барышням-героиням. Ибо героини Пушкина, Бальзака, Джейн Остен, да и самого Гофмана в других его произведениях («Песочный человек») уже приобщены к высшим проявлениям европейской культуры, обладают собственной «женской библиотекой» и, если чувствительны, то не только за чайным столом.

Впрочем, в конце новеллы Гофман почти утешил любезных читателей и заверил их в том, что Альбертина не засидится в девицах, поскольку богата и хороша собой. Вместо красивого и поэтически настроенного художника Эдмунда Лезена появился некий чиновник по имени Глоскин, что никак не уязвило героиню, и всё повторилось как бы по закону вечного возвращения: они прогуливаются в том же Тиргартене. Автор сообщает: «Кроме того, идёт слух, будто докладчик по судебным делам Глоскин, видный молодой человек с осиной талией, стянутой в рюмочку, в двойном жилете и в галстуке, повязанном на английский манер, часто провожает в Тиргартен Альбертину Фосвинкель».

__________________________________________________________

1 - Повесть Гофмана «Повелитель блох» в первоначальном виде была в Германии опубликована лишь в 1908 году

2 - Рисунок дома Гофмана сделан Ольгой Юргенс

3 - Гофман в питейном заведении. Рисунок Гофмана

4 - В «Постановлении ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г.» и в речи Жданова были в частности такие слова о Зощенко: «Пусть он перестраивается, а если не хочет перестаиваться – пусть убирается из советской литературы ко всем чертям»

5 - Портрет Адельберта фон Шамиссо. Гравюра Куглера по рисунку Гофмана

6 - Рисунок Старой Ратуши сделан Ольгой Юргенс

>>> все работы aвтора здесь!

|

Вскоре Гофман сделался своего рода берлинской знаменитостью, он прославил погребок Люттера и Вегнера, находившийся рядом с домом, где встречался со своим другом знаменитым актером Людвигом Девриентом. Оба – рассказчик и актер - устраивали в погребке юмористические импровизации, собирая вокруг своего стола восхищённых берлинцев. Эдуард Хитциг рассказывал, что Гофман засиживался в «питейном заведении» до рассвета, по несколько часов, импровизируя, рассказывал блистательные истории, или набрасывал карандашом карикатуры. «Бывало, что тут же он делал наброски своим искусным пером, короче – беседуя с друзьями, он редко не преподносил им свежих и пикантных историй из нового своего мира... Приезжие, желавшие увидеть Гофмана, наверняка могли его застать в питейном доме, ведь образ его жизни был известен всему Берлину». Поводом для возникновения беседы обычно служил только что закончившийся спектакль, на котором Девриент сыграл Франца Мора или короля Лира, или опера и концерт. По свидетельству современника «маленький кабинет в погребке Люттера и Вегнера был во всем городе притчей во языцах, редко случались вечера, где не прозвучала бы острота, заслуживающая распространения, не родилась новая шутка»3 .

Вскоре Гофман сделался своего рода берлинской знаменитостью, он прославил погребок Люттера и Вегнера, находившийся рядом с домом, где встречался со своим другом знаменитым актером Людвигом Девриентом. Оба – рассказчик и актер - устраивали в погребке юмористические импровизации, собирая вокруг своего стола восхищённых берлинцев. Эдуард Хитциг рассказывал, что Гофман засиживался в «питейном заведении» до рассвета, по несколько часов, импровизируя, рассказывал блистательные истории, или набрасывал карандашом карикатуры. «Бывало, что тут же он делал наброски своим искусным пером, короче – беседуя с друзьями, он редко не преподносил им свежих и пикантных историй из нового своего мира... Приезжие, желавшие увидеть Гофмана, наверняка могли его застать в питейном доме, ведь образ его жизни был известен всему Берлину». Поводом для возникновения беседы обычно служил только что закончившийся спектакль, на котором Девриент сыграл Франца Мора или короля Лира, или опера и концерт. По свидетельству современника «маленький кабинет в погребке Люттера и Вегнера был во всем городе притчей во языцах, редко случались вечера, где не прозвучала бы острота, заслуживающая распространения, не родилась новая шутка»3 .

Адельберт фон Шамиссо5 , только что вернувшийся из кругосветного путешествия, особенно любимый Гофманом автор, литературным персонажем не стал, однако, верный романтическому культу дружбы, Гофман в новелле «Приключения в новогоднюю ночь» весьма своеобразно принял «эстафету» у литературного соратника. Мы обнаруживаем героя повести Шамиссо «Приключение Петера Шлемиля», продавшего тень дьяволу, в таинственном погребке на Егерштрассе в компании с самим Гофманом (странствующим Энтузиастом).

Адельберт фон Шамиссо5 , только что вернувшийся из кругосветного путешествия, особенно любимый Гофманом автор, литературным персонажем не стал, однако, верный романтическому культу дружбы, Гофман в новелле «Приключения в новогоднюю ночь» весьма своеобразно принял «эстафету» у литературного соратника. Мы обнаруживаем героя повести Шамиссо «Приключение Петера Шлемиля», продавшего тень дьяволу, в таинственном погребке на Егерштрассе в компании с самим Гофманом (странствующим Энтузиастом).

Герой его повести Петер Шлемиль мечется в своих волшебных «семимильных» сапогах по земному пространству, не находя пристанища. Для того чтобы опуститься на землю и отдохнуть, допустим, у египетской пирамиды, он вынужден надевать на сапоги специальные домашние туфли. Надо сказать, что после трагической утраты тени, Шлемиль в Берлин никогда не «залетал», а, наоборот, с настойчивостью облетал его стороной. Желая хотя бы короткое время оставить Шлемиля в Берлине, Гофман совершил неповторимый литературный «поступок», ошарашивающий не менее, чем его поступок с использованием полицейских документов в «Повелителе блох»: он своей писательской волей приостановил полёт Шлемиля – увы, ненадолго, поскольку невозможно изменить литературный замысел Шамиссо, как невозможно изменить расположение звёзд на небе. Подобные деяния Гофмана, стирающие грань между жизнью и искусством, – и есть романтическая коллизия его жизни.

Герой его повести Петер Шлемиль мечется в своих волшебных «семимильных» сапогах по земному пространству, не находя пристанища. Для того чтобы опуститься на землю и отдохнуть, допустим, у египетской пирамиды, он вынужден надевать на сапоги специальные домашние туфли. Надо сказать, что после трагической утраты тени, Шлемиль в Берлин никогда не «залетал», а, наоборот, с настойчивостью облетал его стороной. Желая хотя бы короткое время оставить Шлемиля в Берлине, Гофман совершил неповторимый литературный «поступок», ошарашивающий не менее, чем его поступок с использованием полицейских документов в «Повелителе блох»: он своей писательской волей приостановил полёт Шлемиля – увы, ненадолго, поскольку невозможно изменить литературный замысел Шамиссо, как невозможно изменить расположение звёзд на небе. Подобные деяния Гофмана, стирающие грань между жизнью и искусством, – и есть романтическая коллизия его жизни.

Старая Ратуша6 с давних пор казалась берлинцам нереспектабельной и не соответствующей «прогрессу», масштабам развивающейся столицы. Вероятно, здание существовало с незапамятных времен. Оно неоднократно становилась жертвой пожаров (1380, 1484, 1581 годы), затем, в 15-м веке, было перестроено, однако через сто лет, когда понадобился ремонт здания, была отреставрирована всего лишь крыша. В новелле Гофмана мы обнаруживаем Ратушу спустя ещё триста лет, уже окончательно обветшавшей. О печальном состоянии Ратуши архитектор Шинкель писал 17-го октября 1814 года: «Берлинская Ратуша является одной из самых неприглядных и неудобных для использования среди столичных ратуш». Состояние Ратуши очень беспокоило бургомистра, но сумма, необходимая для реставрации (80 тысяч талеров), показалась ему непреодолимой. Таким образом, время действия новеллы Гофмана (предположительно - 1817 год) приходится как раз на очередную эпоху решения важной городской проблемы: реставрировать Ратушу или не реставрировать? Увы, бедная Ратуша так никогда и не была реставрирована. Гофман сообщил, что окна старой башни давным-давно покосились, а кроме того, в самом здании справа внизу, в подвале, находилась скобяная лавка купца Варнаца. Лавка купца Варнаца при муниципалитете – факт действительный, Гофманом не придуманный. Эта лавка – колоритная принадлежность берлинского городского пейзажа первой трети 19-го века.

Старая Ратуша6 с давних пор казалась берлинцам нереспектабельной и не соответствующей «прогрессу», масштабам развивающейся столицы. Вероятно, здание существовало с незапамятных времен. Оно неоднократно становилась жертвой пожаров (1380, 1484, 1581 годы), затем, в 15-м веке, было перестроено, однако через сто лет, когда понадобился ремонт здания, была отреставрирована всего лишь крыша. В новелле Гофмана мы обнаруживаем Ратушу спустя ещё триста лет, уже окончательно обветшавшей. О печальном состоянии Ратуши архитектор Шинкель писал 17-го октября 1814 года: «Берлинская Ратуша является одной из самых неприглядных и неудобных для использования среди столичных ратуш». Состояние Ратуши очень беспокоило бургомистра, но сумма, необходимая для реставрации (80 тысяч талеров), показалась ему непреодолимой. Таким образом, время действия новеллы Гофмана (предположительно - 1817 год) приходится как раз на очередную эпоху решения важной городской проблемы: реставрировать Ратушу или не реставрировать? Увы, бедная Ратуша так никогда и не была реставрирована. Гофман сообщил, что окна старой башни давным-давно покосились, а кроме того, в самом здании справа внизу, в подвале, находилась скобяная лавка купца Варнаца. Лавка купца Варнаца при муниципалитете – факт действительный, Гофманом не придуманный. Эта лавка – колоритная принадлежность берлинского городского пейзажа первой трети 19-го века.